Erneuerbare Energien flexibel nutzen, um eine nachhaltige Stromerzeugung sicherzustellen – das ist das Ziel der Forschung am Energiepark der Technischen Hochschule Ulm. Der THU-Energiepark deckt die ganze Bandbreite verteilter Energiesysteme ab, von der Erzeugung aus Photovoltaik über die Speicherung mithilfe eines Batteriespeichers oder in Form von Wasserstoff bis zur Verteilung an direkte Abnehmer wie Elektroautos oder lokale Stromnetze.

Energie, die einfach und ressourcenschonend erzeugt und gespeichert und so unabhängig von Wetter und Netzauslastung abgerufen werden kann: Das ist der Schlüssel zu einem Gelingen der Energiewende. Wie das durch ein Zusammenspiel verschiedener Methoden zur Erzeugung, Speicherung und Verteilung von erneuerbaren Energien erreicht werden kann, will der THU Energiepark zeigen.

Batteriespeicher

Der elektrochemische Energiespeicher auf Lithium-Ionen-Basis speichert erneuerbare

Energie aus der Photovoltaik-Anlage der THU. Die Batterie hilft dabei, die Stromversorgung im E-Ladepark zu regulieren: Wenn mehr Strom erzeugt als verwendet wird, speichert die Batterie die Überschüsse; wenn mehr verbraucht wird, liefert sie Energie. Die Batterie hilft außerdem, Schwankungen der Spannung im Verteilnetz auszugleichen und kann den Campus im Notfall mit Strom versorgen, zum Beispiel bei Störungen durch Unwetter. Der Speicher hat eine Kapazität von 388 kWh.

Elektro-Ladepark

An 24 Ladepunkten ermöglicht der E-Ladepark das Aufladen rein elektrisch oder hybrid betriebener Fahrzeuge. Die Energie dafür kommt vorrangig aus den Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der Hochschule oder den Carports. Wenn kein Solarstrom verfügbar ist, kann der E-Ladepark zudem aus dem Batteriespeicher oder der wasserstoffbetriebenen Gasturbine im THU Energiepark mit gespeichertem Solarstrom versorgt werden. Die Ladepunkte verfügen je über eine Kapazität von maximal 22 kW AC.

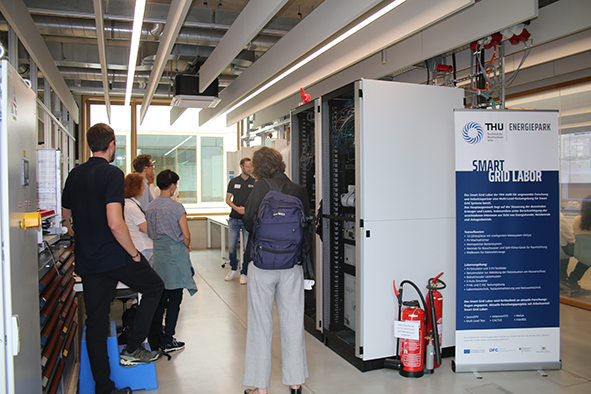

Smart Grid Labor

Das Smart Grid Labor im Neubau der THU stellt für angewandte Forschung und Industriepartner eine Multi-Level-Testumgebung für Smart Grid Systeme bereit. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Steuerung der dezentralen Erzeuger und Lasten, insbesondere unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen aus Sicht von Energiehandel, Netzbetrieb und Anlagenbetrieb. Dafür ist das Labor ausgestattet mit verschiedenen Typen von Zählern, Wechselrichtern, Wärme- und Kühlungsgeräten, Lade-Wallboxen und Simulatoren für unterschiedliche Netzumgebungen.

Wasserstoff-Gasturbine

Die bundesweit erste Gasturbine, die im Regelbetrieb mit 100 % Wasserstoff betrieben

wird, verfügt über eine elektrische Leistung von 100kW und eine thermische Leistung von 200kW. Der Wasserstoff wird direkt vor Ort mit einem Elektrolyseur aus Photovoltaik-Strom erzeugt und zwischengespeichert. Wenn Strom benötigt wird, kann die Turbine mithilfe der Verbrennung von Wasserstoff einen Generator antreiben.

Wasserstofflabor

Im Wasserstofflabor wird Strom aus Sonnenenergie in Grünen Wasserstoff umgewandelt. So kann die Energie aus der Photovoltaik-Anlage in Gasform gespeichert und bei Bedarf (zum Beispiel, wenn keine Sonnenenergie verfügbar ist) mithilfe einer Brennstoffzelle wieder in Strom zurück gewandelt werden. Das Labor verfügt unter anderem über eine Elektrolyse, eine PEM Brennstoffzelle, einen Wasserstoffverdichter und einen Wasserstoffspeicher.

Wetterstation

Die Wetterstation südlich der Forschungscontainer misst Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Sonnenscheindauer. Ein spezieller Windmessmast kann durch parallele Messungen sogar die Windgeschwindigkeit in größeren Höhen bestimmen. Damit gehen die Forschenden der Frage nach, wie Wetterphänomene sich auf die Nutzung von erneuerbaren Energien auswirken.

Projekte

Folgende Projekte sind an der Aufstellung und Nutzung des THU Energieparks beteiligt:

H2-Wandel

Im Projekt H2-Wandel wird der Aufbau einer Modellregion „Grüner Wasserstoff“ in der Region Mittlere-Alb-Donau vorangetrieben. Hierfür werden verschiedene Demonstrationsprojekte zur Wasserstofferzeugung, Speicherung und Transport ins Leben gerufen. Die THU ist an zwei Schwerpunkten beteiligt, zum einen im Leuchtturm H2-togo, der sich mit dem Einsatz von grünem Wasserstoff in der Mobilität beschäftigt; zum anderen im Leuchtturm H2-Grid, in dem der netzdienliche Betrieb von dezentralen Elektrolyseanlagen untersucht wird. Im Rahmen von H2-Grid wurde am IEE eine 20 kW Elektrolyse Anlage mit einer 8 kW Brennstoffzelle und einem Speicher mit 16 kg Wasserstoff Speicherkapazität errichtet. An dieser Anlage wird nun zum Einsatz der Technologie, dem Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten sowie Fragestellungen zur Effizienz des Systems geforscht.

In Zusammenarbeit mit anderen Partnern soll eine optimierte Betriebsführung durch ein sektorübergreifendes, prognosebasiertes Demand-Management für eine regionale Wasserstofflogistik herausgearbeitet werden. An der THU wird zudem eine Einbindung der Elektrolyseanlage in das bestehende Effizienzhaus Plus Ziel der Arbeiten sein. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg und der EU über das Programm des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Projektwebsite H2Wandel

H2-Flex

Das Projekt erforscht ein in der Praxis umsetzbares dezentrales Konzept zur Speicherung, Verteilung und Nutzung zur Sektorkopplung von dezentral erzeugtem grünem Wasserstoff. Ausgangspunkt ist die Notwendigkeit einer unterstützenden dezentral organisierten Wasserstofferzeugung und Verwertung in allen Sektoren, auch für nicht durch zentrale Versorgungspfade erreichbare (ländliche) Regionen. Entscheidend ist die Interoperabilität, d.h. die Verbindung unterschiedlicher Erzeuger-, Speicher- und Verbraucherkonzepte mit unterschiedlichen technischen Parametern. Die Innovation dieses Projekts besteht in der Erforschung praxisnaher Methoden zur Umsetzung dieser Interoperabilität bei den beteiligten Akteuren.

„Entwicklung großtechnischer Optionen zum Einsatz von grünem Wasserstoff auf Basis des Netzboosterkonzepts zur Erhöhung der Netzstabilität“ (HydrogREenBoost)

Partner der THU im HydrogREenBoost Projektkonsortium sind das Karlsruher Institut für Technologie, TransNet BW und das Zentrum für Sonnenenergie. Und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg über das „Zukunftsprogramm Wasserstoff Baden-Württemberg“ gefördert.

E-Flex Campus THU

Die Errichtung des E-Ladeparks und des Batteriespeichers erfolgte im Rahmen des Projekts E-Flex CAMPUS THU aus der Förderinitiative INPUT2 der Umweltforschung des Landes Baden-Württemberg.

Verschiedene Projekte mit EU-, Bundes- und Landesförderung im Smart Grid Labor

Das Smart Grid Labor wird fortlaufend an aktuelle Forschungsfragen angepasst. Aktuelle Forschungsprojekte mit Arbeitsanteil Smart Grid Labor sind: CACTUS, eMpowerSYS, InterBDL, MeGA, Multi Level Test und SerendiPV. Die aufgeführten Forschungsprojekte werden aus Mitteln der EU, des Bundes (DFG, BMWK)

sowie des Landes Baden-Württemberg gefördert.